세계 최고 출산율을 자랑하는 스웨덴

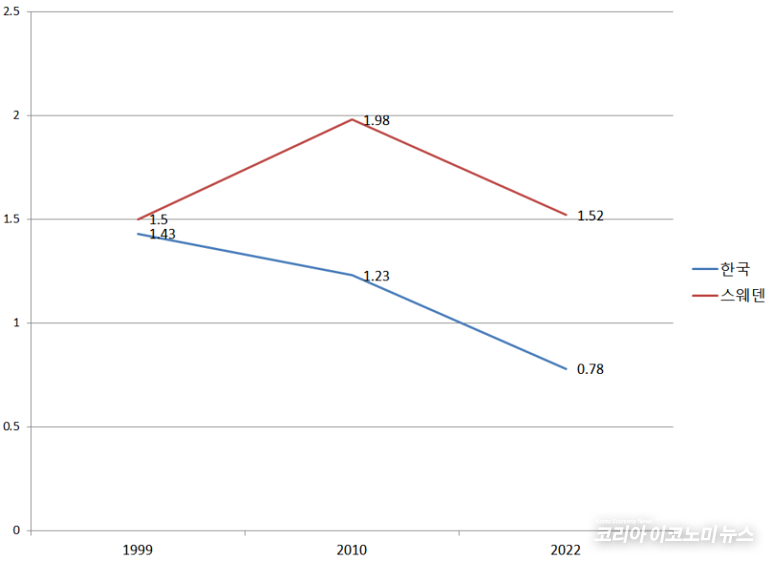

스웨덴의 합계 출산율은 1999년 1.50명을 기록했다. 통계청에 따르면 우리나라는 1.43명이었다. 거의 차이가 없었다. 합계 출산율은 가임기 여성(15-49세) 한 명이 가임기에 낳을 것으로 예상하는 평균 출생아 수이다.

11년이 지난 2010년, 스웨덴은 1.98명으로 크게 상승했다. 세계 최고 수준이다. 우리나라는 1.23명으로 하락했다. 2022년에 스웨덴은 1.52명을 기록했다. 우리나라는 0.78명이다. 스웨덴은 프랑스, 덴마크, 호주와 함께 세계 죄고 수준을 유지했다. 우리나라는 국가 소멸을 걱정한다. 23년 동안 어떤 일이 있었기에 두 나라는 이렇게 극적으로 달라졌을까?

<한국과 스웨덴의 합계 출산율 변화>

아빠만 쓰는 육아 휴직, ‘아빠의 달’

스웨덴 수도 스톡홀름에는 유모차를 끌고 산책에 나선 남성을 쉽게 볼 수 있다. 유모차를 세워 놓고 커피를 마시거나 하교 시간에 아이 손을 잡고 책가방을 들고 있는 이런 아빠를 라떼파파(latte papa)라고 부른다. 우리나라나 미국, 영국에서는 좀처럼 볼 수 없는 풍경이다.

스웨덴에서는 애를 낳으면 엄마는 1년 간 육아 휴직에 들어간다. 일년 후에는 대개 아빠가 육아 휴직을 쓴다. 유급 육아 휴직은 자녀 1명 당 최대 480일까지 쓸 수 있다. 주말, 국경일을 제외하면 2년 간 돈을 받으며 아이를 돌본다. 무급 육아 휴직 기간은 무제한이다.

스웨덴은 1974년에 세계 최초로 아빠 육아 휴직제를 도입했다. 가정 내 평등은 부부 모두 경제 활동을 하여 소득이 있을 때만 구현할 수 있다고 보았기 때문이다. 초기에 사용률은 0.5%였다. 10년 후에도 5%에 그쳤다. 20년이 지나서야 10%에 이르렀다.

스웨덴 정부는 포기하지 않았다. 사용률이 낮았지만 제도를 확대했다. 실태를 분석한 결과, 절반 가까운 아빠가 단 하루도 사용하지 않았다는 사실을 발견했다. 이때까지 스웨덴도 현재의 우리나라처럼 육아는 오로지 여성 몫이었다.

1995년 스웨덴은 ‘아빠의 달’을 도입했다. 아빠만 쓸 수 있는 육아 휴직제다. 안 쓰면 자동 소멸한다. 효과는 바로 나타났다. 도입 다음 해 아빠의 77%가 한 달 이상 육아 휴직을 썼다. 정부는 여기서 만족하지 않았다. 2002년에 60일, 2017년에는 90일로 늘렸다. 현재, 아빠 한 명 당 평균 107일을 사용한다.

‘아빠의 달’을 처음 도입한 1995년, 스웨덴은 경제 불황에 시달리고 있었다. 인건비 상승을 이유로 기업은 심하게 반대했다. 정부는 흔들리지 않았다. 경기가 나빠도 기업이 반대해도 꾸준히 확대했다.

급여 80%를 육아 휴직 수당으로 지급

현재 스웨덴은 육아 휴직을 사용하면 480일 중에 390일은 근로자 급여의 80%를 지급한다. 나머지 90일은 하루 180크로나(약 2만 2000원)를 준다. 이때가 라테파파 기간이다. 무직자, 학생에게도 지급한다.

스웨덴은 여기에 그치지 않았다. ‘자녀 간호제’를 도입했다. 아이가 12세가 될 때까지 매년 최대 120일을 자녀 돌봄 휴가로 쓸 수 있다. 이 때도 근로자 급여의 80%를 자녀 돌봄 수당으로 지급한다.

임신 수당도 있다. 임신으로 일을 하지 못할 때 급여의 80%를 임신 수당으로 준다.

육아 휴직이 당연한 기업 문화

스웨덴 기업에서는 남녀 상관없이 육아 휴직을 마음껏 쓴다. 회사도 이를 당연하게 받아 들인다. 육아 휴직을 다녀와도 경력 단절이 없다. 경력직으로 합격한 뒤 입사하기도 전에 육아 휴직을 떠나는 사례도 있다.

남성도 육아 휴직을 쓰기 때문에 남여가 육아 휴직을 사용할 가능성은 같다. 고용주가 육아를 이유로 여성을 차별할 이유가 없다.

한국에 이런 제도를 도입하면 어떤 반응이 올까? 보수 언론과 정당, 친재벌 학자와 연구소 모두 달려들어 사정없이 공격했을 거다. ‘육아 포플리즘‘, ‘경제 발목 잡는 아빠 퍼주기’, ‘나라 망하는 데 애 보겠다고 몇 년씩 유급 휴가 웬 말이냐’, 이런 내용의 기사와 성명서가 난무했을 거다.

사업하기 좋은 나라, 스웨덴

미국 경제 전문지 <포브스(Forbes)>가 2018년에 발표한 ‘사업하기 좋은 나라’ 순위에서 스웨덴은 세계 2위를 차지했다.

스웨덴은 세계적으로 인건비가 비싼 나라이다. 2018년 기준으로, 관리직과 임원을 제외한 개인 근로자의 중위 소득은 380만원이다. 2022년 기준, 한국 근로자 중위 소득은 260만원이다. 120만원이나 차이가 난다.

스웨덴에서 직원은 출산하면 최소 1년 이상 출근하지 않는다. 육아 휴직에서 복귀해도 아이가 아프다는 이유로 수시로 결근한다.

스웨덴 기업은 직원의 사회보장 지원비와 수당, 사회복지 추가 지출비까지 내야 한다. 이 비용이 월급에 버금간다. 직원 한 명을 채용할 때마다 엄청난 부담을 진다. 그런데 사업하기 좋은 나라라고 한다. 언뜻 이해가 가지 않는다.

세계경제포럼(WEF)은 이유를 네 가지로 분석했다. 첫째, 정부가 세금으로 구축한 수준 높은 물리적 인프라, 둘째, 낮은 법인세, 셋째, 기업에 뿌리 박힌 높은 신뢰 관계, 넷째, 스웨덴 사회의 공정하고 개방적인 문화이다.

이런 환경이라면 부정부패로 인한 거래 비용이 적고 대형 사건, 사고 발생 등 불확실성은 낮으며 경기 예측 가능성은 높을 것이다. 우리나라처럼 계엄 발동, 여야 극한 대립 같은 정치 불안이나 대형 인명 사고와 같은 사회 불안을 걱정하지 않고 기업을 안정적으로 경영할 수 있을 것이다.

저임금으로 만든 제품을 수출하여 성장하는 시대는 끝났다. 이러한 일은 우리보다 중국이 훨씬 잘하기 때문이다. 인건비가 높더라도 기업은 고부가가치 상품과 서비스를 만들어 세계 시장에서 경쟁해야 한다. 그렇게 하려면 혁신적인 인재를 끌어 들여야 한다.

45%가 육아 휴직 자유롭게 사용하지 못해

23년 3월, 시민 단체 직장갑질119와 사무금융우분투재단이 남녀 직장인 1000명을 대상으로 조사한 결과, 45%가 ‘육아 휴직을 자유롭게 사용하지 못한다’고 답했다. 인사 불이익, 경력 단절 등이 두렵기 때문이다.

정부는 육아 휴직 기간을 12개월에서 18개월로 연장하고 ‘3+3 부모 육아 휴직제’를 확대하는 등 제도를 개선하고 있다. 이는 아직 적지 않은 직장인에게 그림의 떡이다.

저출산·고령사회위원회는 2024년 12월 일·가정 양립 환경을 조성하고 30~44세 여성 경력 단절 비율을 절반으로 줄이기 위해 2030년까지 남성의 육아 휴직 사용률을 70%까지 끌어올리겠다고 발표했다.

통계청에 따르면 2023년 남성의 육아 휴직 사용률은 7.4%에 불과하다. 여성 사용률은 73.2%이다. 정부 의욕와 달리 한국은 갈 길이 멀다.

정부는 선진적인 정치, 경제적, 사회적 인프라를 구축하여 근로자는 업무에, 기업은 경영에 전념할 수 있도록 해야 한다. 그 첫걸음이 아빠도 육아 휴직을 마음껏 쓸 수 있는 기업 문화 조성이다.